愛猫のうんちがコロコロで触るとカチカチ…そんな便秘気味だった状態が、今ではバナナ型の良いうんちをするようになりました。

何をしたかと言うと

- できる限りの水分補給

- キャットフードの変更

特にキャットフードの変更はすごく効果がありました。

お腹の調子が良くなったことで便の臭いも改善し、2日に1回だったウンチが毎日出るようになっています。

では、具体的に行った対策や食べさせているフードの詳細、便秘改善におすすめのキャットフードもまとめたので参考にしてみてください。

目次

猫のコロコロうんちが改善した話

文頭でお話した通り愛猫の便秘改善に役立ったのが「水分補給」と「フードの変更」です。

始めに水分補給を積極的に行い、その後フードを変更しました。

それぞれ別々の期間で対策しているので、その時の状況やウンチの状態を詳しくお話していきます。

水分を多めに補給させたら便秘の症状がやわらいだ

基本的に毎日ドライフードがメインで、この頃はメディファスを食べさせていました。

ウンチの状態はコロコロでカッチカチ。あまり水を飲まない事が便秘の原因と知ったので、朝の食事をウェットフードにし、おやつのチュールには大さじ一杯のお水を加えることにしました。

あとは、ちょくちょく「なまり節ご飯」を食べさせたり、食事だけで1日100mlほどの水分を摂取できる状態にしたらウンチの状態が少し改善してきました。

コロコロしたうんちもあるけれど以前よりはバナナ型に近づき、2日に1回だった排便が1.5日くらになった感じです。

猫が1日に摂取した方がいいと言われる水分は体重1kgにつき60ml、愛猫だと240ml(4kg×60ml)が必要となります。

食事で補給できる水分が約100ml、残り140mlを自分で飲んでいるとは思えませんが、水分豊富な食事に変更したことで便秘の症状が少しやわらぎました。

ちなみに食べさせていたウェットフードがこちら↓

着色料とか入っているのが残念ですが、食いつきは凄く良かったです。スーパーやドラックストアで販売しているので良かったら検討してみてください。

猫はあまりお水を飲まないため、尿路結石や腎不全といった病気を患うことが多い生き物です。特に注意したいのが腎臓で、一度悪くなると元に戻すことはできません。健康を維持するためにも、日頃からお水を飲ませる対策はしっかり行っていきましょう。

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

フードを変更したら毎日ウンチが出るようになった

キャットフードを替えたことにより、今までで1番良いウンチをするようになりました。

しかも、食べさせているのはドライフードとたまに与えるチュールのみで、ウェットフードは一切与えていません。

この時は流れる水飲み器や水の温度を高くする機器を使って水分補給対策をしていました。

【口コミレポ】ピュアクリスタル(コパン)で猫の飲料水がアップしたよ。

【口コミレポ】ピュアクリスタル(コパン)で猫の飲料水がアップしたよ。

【レビュー】ピュクアリスタルのヌルーミィで水を飲む量は増える?

【レビュー】ピュクアリスタルのヌルーミィで水を飲む量は増える?

どうしてドライフードだけにしたのかと言うと、肝臓の数値が悪く療法食にする必要があったからです。

獣医さんからのおすすめでロイヤルカナンの肝臓サポート(ドライフード)を食べさせたら、1週間くらいでウンチの状態が良くなっていき、1ヶ月もするとバナナ型のキレイな便をするようになりました。

しかも、ウンチの臭いが軽減し嘔吐も激減、2日に1回だった排便が毎日出るようになりました。月に数回は下痢していたのに今は全くないですし、お腹は過去1番調子が良いです。

今食べさせているドライフードについて

愛猫が12歳なのでロイヤルカナンの高齢用フード「エイジング12+」を食べさせています。ロイヤルカナンの肝臓サポートで調子がよくなったので、次も同じメーカーと思いこのフードを選びました。

お腹の調子は相変わらず好調で、ほとんどバナナ型の良いウンチをします。排便も毎日ありますし、全然臭くありません。

「お腹の調子が良い=消化率が高い」となるため、以前までに食べさせていたフードは愛猫には合わなかったんだと思いました。

お水を沢山飲ませていた時よりもフードを変更した方が便の状態は良くなったので、便秘気味ならフードの変更は早めにした方がいいかもしれません。

便秘の主な原因は水分不足

便秘の原因は主に水分不足です。便に含まれる水分量が少なくなることで排出がスムーズにいかなくなり、コロコロしたウンチが増えていきます。

猫はお水をたくさん飲む生き物ではないし、ドライフードがメインだと体内の水分はどうしても少なくなるため便秘になるのは当然なのかもしれません。

なので、常日頃お水をたくさん飲ませる工夫はしておいた方がいいでしょう。

ウェットフードに変更する、ドライフードやおやつに水を加える、水飲み場の設置数を増やす、流れる水飲み器を置く、鶏スープを作ってあげるなどの方法があります。詳しくはこちらを参考にしてください↓

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

その他に便秘の原因と言われているのが

- 毛をよく飲み込む

- 誤飲

- トイレが汚い

- ストレス

- 何かの病気

- 高齢によるもの

■毛をよく飲み込む

飲み込んだ毛によってウンチが腸内で硬くなりスムーズに排出できなくなる事があります。特に長毛種は便秘になることが多いので、こまめにブラッシングしてあげましょう。

■誤飲

異物の誤飲によって便の排出がうまくできなくなる事があります。

■トイレが汚い

トイレが汚いとウンチを我慢してしまう猫ちゃんもいるため、こまめに掃除することが大切です。あとは砂が嫌いだとウンチを我慢することがあります。システムトイレを嫌がる猫は多いので、鉱物系に替えてあげた方がいいかもしれません。

■ストレス

ストレスを感じると腸の収縮運動に影響し便秘を招くことがあります。ストレスを感じにくい環境作りや、こまめに運動させてあげることも大切です。

■何かの病気

肛門腺の破裂、直腸や肛門に腫瘍があると排出時に痛みがありウンチを我慢することがあります。様子がおかしいと感じたら獣医さんに相談してください。

■高齢によるもの

高齢になると腸の収縮運動が低下し便を排出しにくくなる事があります。腸の収縮運動を促すため、食物繊維の多い食事に切り替えましょう。

便秘が酷くなると猫はどうなる?

便秘の症状が悪化すると、食欲が落ちて体重が減ったり、嘔吐などの症状が現れることがあります。

また、全然ウンチが出ず溜まりきると腸が伸び切ってしまう「巨大結腸症」を引き起こすこともあるそうです。

便を自力で出すのが難しい場合、指を入れてかき出すこともあります。お尻に指を入れられるストレス・通院するストレスは猫ちゃんの負担になるので、便秘気味なら早めに対策してあげましょう。

- トイレの時間が長い

- 便をしようと力む

- 排便が2日以上ない

- コロコロした兎のようなウンチ

- 食事量に比べウンチが少ない

動物病院で指導される便秘の改善法

初期段階では食物繊維の多い食事を勧められます。繊維質の多いドライフードを指定されたり、サツマイモやカボチャなどを蒸かしてウェットフードに入れる、オリゴ糖や市販の食物繊維をご飯に入れ便秘改善をはかります。

それでだめならお薬を使って便の排出を促すようです。詳しくは猫の便秘について考えるをご覧ください。

食物繊維はなぜ便秘改善にいいの?

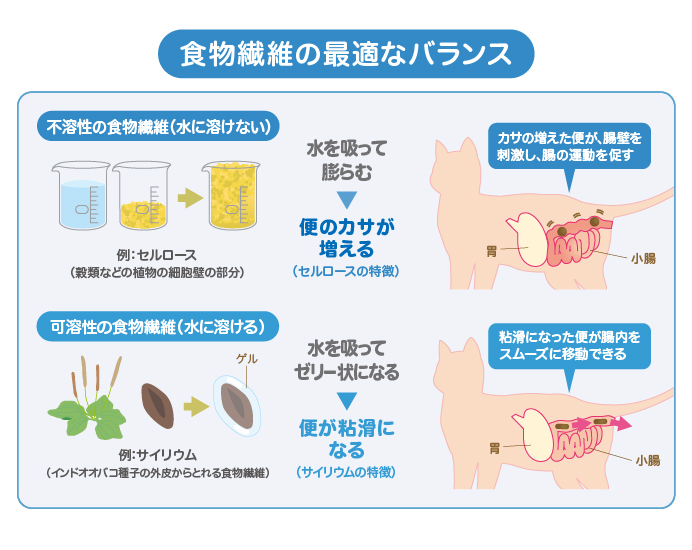

食物繊維の多いフードを食べさせることで、ウンチを押し出す力(ぜん動運動)を促したり、便に水分を含ませてスムーズに排出させるサポートをしてくれます。

ただ、食物繊維の入った物をたくさん食べればいいと言うわけではなく、不溶性と可溶性(水溶性)の食物繊維をバランスよく摂取することが大切です。

※不溶性だと「セルロース」、可溶性(水溶性)だと「サイリウム」と言う成分がキャットフードによく使われています。

参考:https://www.royalcanin.co.jp/dictionary/column/20160418

不溶性と可溶性(水溶性)のバランスが崩れると逆に便秘が悪化することもあるので注意してください。

- 昆布

- わかめ

- こんにゃく

- ごぼう

- 大根

- かぼちゃ

- いりごま

便秘改善におすすめのキャットフード

この2つのフードは療法食なので獣医さんと相談しながら与えた方がいいですが、「便秘が改善された」と言う声がとても多いのでおすすめです。

ロイヤルカナンの消化器サポート(可溶性繊維)

こちらのフードは便秘している猫専用の療法食となります。

普通の「消化器サポート」が下痢気味の猫ちゃん用で、紹介している「消化器サポート(可溶性繊維)」の方が便秘専用となるので間違えないで購入してください。

この消化器サポート(可溶性繊維)は消化率が高い原材料を使用し、不溶性と可溶性の食物繊維をバランスよく配合することで便をやわらかくしたり、腸の状態を整えて排出をサポートするよう作られています。

科学的根拠に基づいた栄養バランスを配合し、臨床データを取って便秘改善の効果があると証明されているため、まずはロイヤルカナンから試してみてはどうでしょうか?

口コミの数は2000件以上、レビューは4.5以上と多くの人が満足しているフードです。

500gで約2500円 / 2kgで約4000円 / 4kgで約10,000円

ヒルズ 腸内バイオーム

こちらのフードは便秘や下痢などに対応した腸内環境を改善させる療法食です。

ロイヤルカナンと同じく消化率が高い原材料を使い、不溶性と可溶性の食物繊維をバランスよく配合してお腹の調子を整えてくれます。

便秘専用ではありませんが「便がスムーズに出るようになった、ウンチの状態が良くなった」などの声が多く、レビューは約1500件・評価は4.5以上と満足されている人が多いです。

500gで約2000円 / 2kgで約4500円

【通常食】ならヒルズの腸の健康サポートプラス

通常食の便秘改善フードを探しているなら、ヒルズ サイエンス・ダイエットの腸の健康サポートプラスがおすすめです。

療法食ではないので獣医師に相談する必要はなく、値段も1.6kgで約2500円とリーズナブルです。(先ほどおすすめしたロイカナとヒルズの便秘改善療法食は500gで2500円くらい)

療法食に比べると効果は弱く、ヒルズのカスタマーサポートの人も「便秘で困っているなら腸内バイオームの方が効果は高いです」と言われました。(獣医さんと相談してくださいとも言われました)

なので、軽度の便秘ならこちらで対応すると良いかもしれません。

1.6kgで約2500円 / 2.5kgで約3500円

| ロイヤルカナン 消化器サポー(可溶性繊維) | ヒルズ 腸内バイオーム | ヒルズ 腸の健康サポートプラス | |

|

|

|

|

| 品目 | 療法食 | 療法食 | 通常食 |

| 対応年齢 | 成猫~高齢猫 | 成猫~高齢猫 | 成猫~高齢猫 |

| 目的 | 便秘改善専用 | 腸内の改善 (便秘と下痢) |

腸内の改善 (便秘と下痢) |

| 口コミによる 便秘改善効果 |

高め | 高め | 低め |

| 値段 | 500g:約2500円 2kg:約4000円 4kg:約10000円 |

500g:約2000円 2kg:約4500円 |

1.6kg:約2500円 2.5kg:約3500円 |

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

おやつを与えるなら「ちゅーる乳酸菌入り」

おやつを与えているなら乳酸菌入りのちゅーるにすると良いかもしれません。

オリゴ糖が配合されており、1本につき100億個の乳酸菌が含まれています。

これで改善されるかは猫ちゃんにもよりますが、口コミを見ると「便の調子が良くなってきた」と言う声も多いため試す価値はあるのかなと思いました。

オリゴ糖が腸内環境を良くすることで便秘だけでなく便臭を抑える効果にも期待できます。

水分豊富な手作りご飯も便秘におすすめ

「あまりお水を飲んでくれない、療法食を試してもそこまで効果がない」そんな時はご飯を手作りすると便秘の症状が良くなるかもしれません。

と言うのも手作りご飯はほとんどが水分ですし、スープ状に作れば1日に必要な水分量を簡単に摂取することができます。

友人の話になりますが、ドライフードから手作りご飯に移行したら便やお腹の調子がこのように変わったそうです↓

- ウンチの量が減った

- ウンチがあまり臭くない

- 便の状態が良くなった

手作りご飯にしたら便秘や下痢などが改善されたと言う人も多いので、一度試してみるのもおすすめです。

猫は手作りご飯だけでも長生きできる?どんなレシピがいいの?

猫は手作りご飯だけでも長生きできる?どんなレシピがいいの?

まとめ

コロコロした便秘気味のウンチをするなら、水分を多めに摂取させたりフードを変更することで改善していくと思います。

あとは、こまめなブラッシング、適度な運動、トイレ環境の改善&掃除もかかさず行いましょう。

特にトイレが気に入らないと猫ちゃんはストレスを感じると言われているため、清潔&お気に入りの環境を作ってあげてください。

例えば多くの猫はシステムトイレが嫌いです。我が家でもずっとシステムでしたが、隣に鉱物系の砂トイレを置いたら使用率は0対10で砂トイレの圧勝でした↓

猫トイレはどっちがいい?砂よりシート(システムトイレ)の方がデメリット多め!

猫トイレはどっちがいい?砂よりシート(システムトイレ)の方がデメリット多め!

お腹の調子が良くなると便秘だけでなく臭いも軽減されるので、くさ~いトイレ掃除からも解放されますよ!ぜひ、愛猫の体に合ったフードを探してみてください。

【関連記事】

猫の便臭が激減!キャットフードの変更でウンチが臭わなくなった話

猫の便臭が激減!キャットフードの変更でウンチが臭わなくなった話

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

【論文あり】猫に沢山の水を飲ませる8つの方法!我が家は効果あり!

【口コミレポ】ピュアクリスタル(コパン)で猫の飲料水がアップしたよ。

【口コミレポ】ピュアクリスタル(コパン)で猫の飲料水がアップしたよ。

【レビュー】ピュクアリスタルのヌルーミィで水を飲む量は増える?

【レビュー】ピュクアリスタルのヌルーミィで水を飲む量は増える?

ロイヤルカナンの評判はいいけど猫に危険はない?4Dミートや酸化防止剤は大丈夫?

ロイヤルカナンの評判はいいけど猫に危険はない?4Dミートや酸化防止剤は大丈夫?